骁龙 8s Gen 3 处理器,乍看只是个寻常的和骁龙 8 Gen 3 同代的处理器,但自从我因红米 Turbo 3 开始详细了解这款处理器之后,我发现它并没有那么简单。并且,在这款处理器 SOC 甚至高通身上,我洞悉到一些有趣的设计哲学原理,也就是:处理器产品的设计迭代也有三板斧!

与此分享给大家,聊当谈资,笑笑就好。

骁龙 8s Gen 3 处理器是在 2024 年 3 月 18 日发布的,全球首发搭载在小米 Civi 4 Pro 这款手机上。目前已经有多台手机采用了这款处理器 SOC ,可知它的表现是经过了市场认可的。

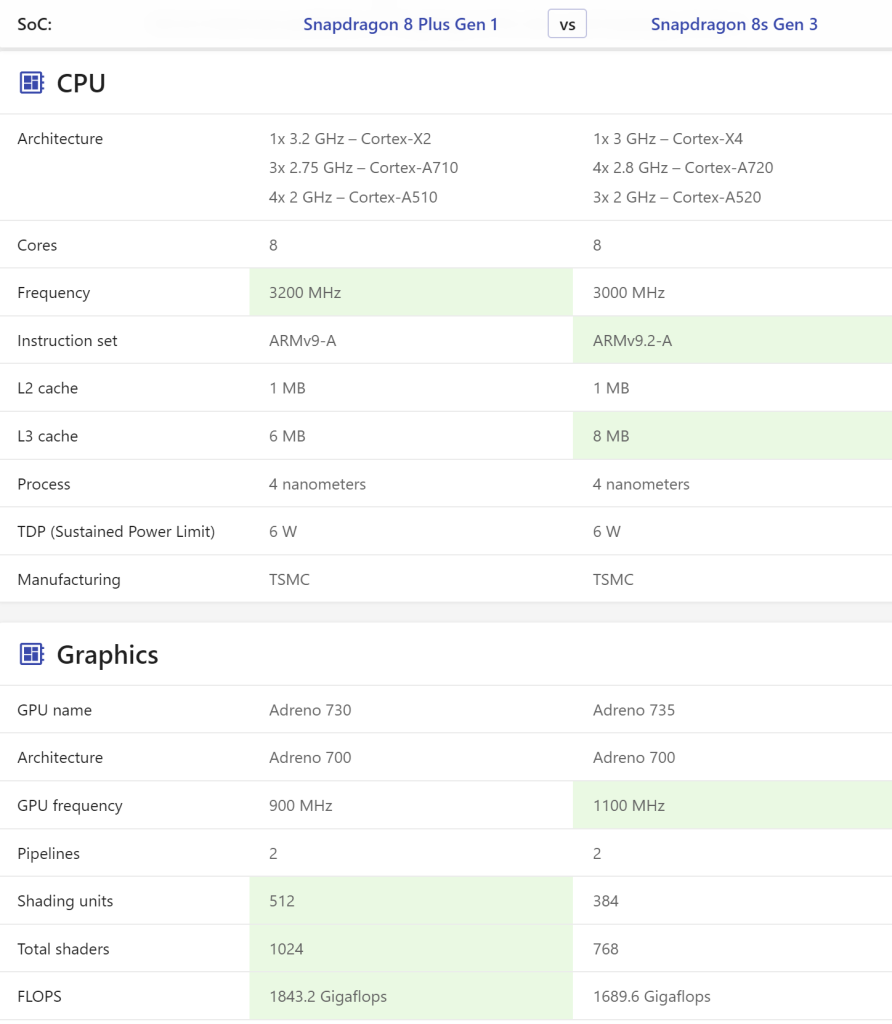

骁龙 8s Gen 3 ,目前一般认为是从骁龙 8+ (Gen 1) 演化而来,其目的却是为了在 Gen 3 世代上,提供和之前广受好评的骁龙 8 Gen 2 雷同的算力体验,但成本应做得比骁龙 8 Gen 2 更低,这样才能在中端市场站稳脚跟(否则骁龙 8 Gen 2 降价以后也很能打)。

于是,我们看到 8s Gen 3 ,在采用了新的能效比更高的 9.2 指令集、更低频的 CPU 集群之后,它的 TDP 依然维持在和 8+ 同样的 6W 上。

毫无疑问,这补上的功耗,当然是来自于 GPU 的。可见 8s 的 Adreno 735 ,相比 8+ 超频版 Adreno 730 ,虽然流处理器少了,频率却更高了。更高的频率总是带来更多的热量,所以 TDP 持平就不足为奇了。

看到这里,大家不免发出疑问:什么,作为 Gen 3 世代的处理器,流处理器数量只有 768 个,竟然比不上一个 Gen 1 世代的处理器的 1024 个?

我想说:是的,你没有看错!而这,正是它鬼才设计的体现!这个一退一进,美誉其是田忌赛马也不为过。

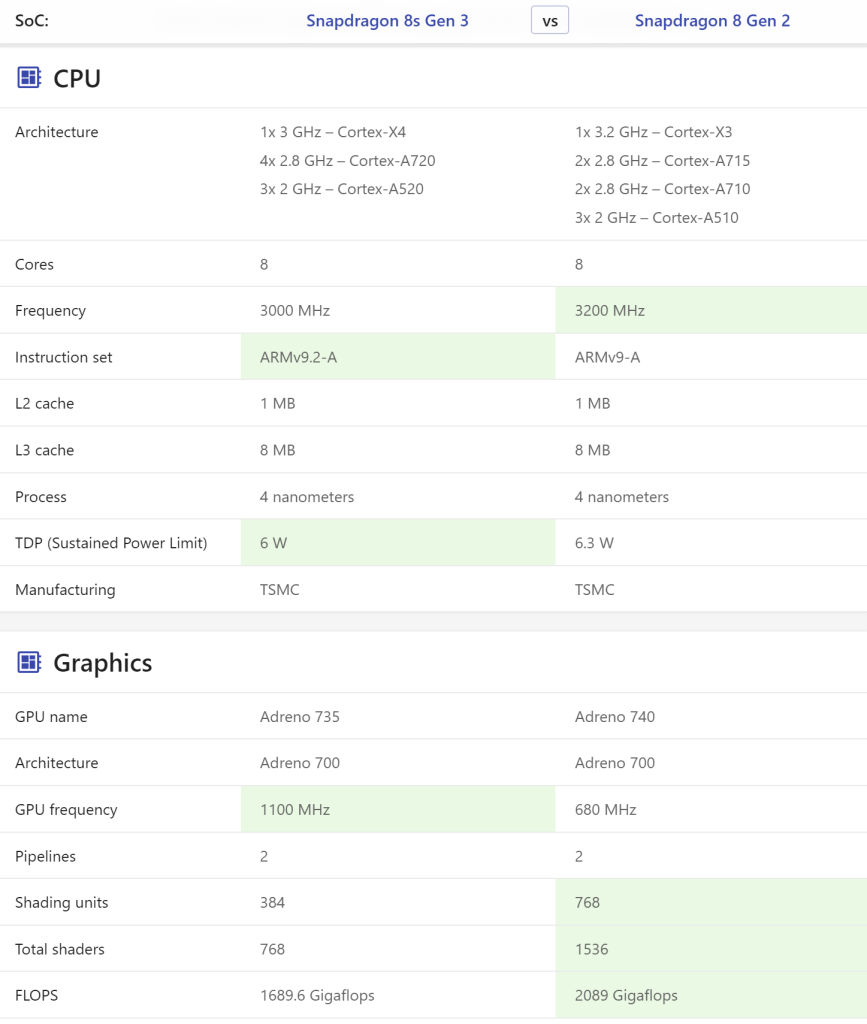

要知道 8s Gen 3 为什么这么做,你把它和 8 Gen 2 放在一起看,你就知道了:

于是,你会发现, 8 Gen 2 的 Adreno 740 ,它的流处理器增加到了相当大的 1536 个,但频率相比超频版 Adreno 730 的 900 Mhz ,却是下探到了 680 Mhz 。

懂的人此时估计已经惊叹,原来 8 Gen 2 曾是如此的卷王!因为它提振 FLOPS 的秘籍,竟是最不计成本的“多生孩子好打架”!增加的流处理器使用了更多的晶体管,获得更好的跑分之余,成本也是直线上升。并且,因为它增加了实在太多的流处理器, Adreno 740 的频率的确不需要这么高了,故降点频率也还能获得不错的成绩。并且降低频率也有利于稳住整体的发热量,让 8 Gen 3 维持在 6.3W 的 TDP ,何乐而不为呢?

到这,你或许已经发现了: 8 Gen 2 的做法实在是太暴殄天物了。在流处理器数量上下了那么足的料,体现在产线上那就是更长的加工耗时和更低的良品率,虽然能赢得一时的喝彩,但寅吃卯粮不太是长久之计。

所以啊,在 Gen 3 的世代, 8 Gen 2 越早退休越好!因为 Gen 3 发布以后, Gen 2 的价格必然腰斩,本来就挺卷的 Gen 2 根本就经不起这般折腾。所以,它急需另一个产品来替它解围!

而怎么解围?当然就是顺势推出另一款看起来差不多,但实际没那么卷的中端新产品,来逐步取代它呗。

但想摆脱困境,就不能继续“多生孩子好打架”,那还能怎么办?这里就只剩另一条路了:“ 996 卷死吖的”。

所以, 8s Gen 3 应运而生,相对于 8 Gen 2 的 Adreno 740 的 1536 个流处理器,它的 Adreno 735 直接砍半,缩减到 768 个!然后,它把频率从 680 Mhz 提升到恐怖的 1100 Mhz,几乎翻倍!

如此,在单位时间内, Adreno 735 理论上依然能做差不多的计算量,所以 FLOPS 依然有不俗的 1700 Gflops !用少一倍的“工人”做出和几乎同等的“成绩”,实属“ 996 卷死吖的”没跑了啊!

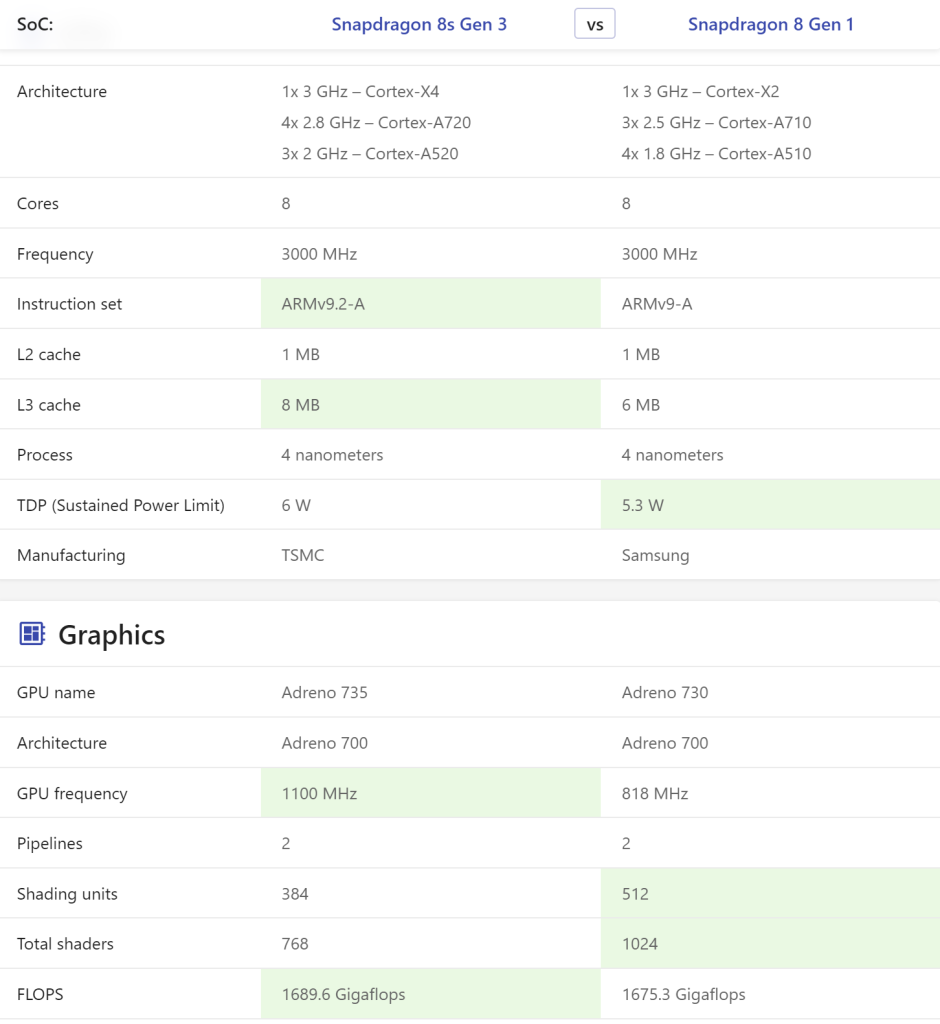

当然,实际因为计算架构差异带来的损耗,它当然是做不到和 Adreno 740 完全一样的。故也只能被命名为 Adreno 735 。但不管怎么说,它在流处理器落后于标准版 818 Mhz 的 Adreno 730 (见下)的情况下,实际 FLOPS 依然和标准版 Adreno 730 打个平手,足见提升频率这招有多溜了。这也是它在流处理器数量落后 730 的情况下,依然能得名 735 的原因。

而流处理器砍半带来的晶体管数量的大幅减少,使得它的生产成本大幅降低!并且,我查了一下也发现, 8s Gen 3 的晶体管数量果然是个谜,这更加印证了我的想法。

于是,它的定价会明显低于 8 Gen 2 ,从而使得更多的 OEM 厂商不再依赖 8 Gen 2 ,改为采购 8s Gen 3 并开发新机型。故如君所见,虽然 8 Gen 2 是一代神U,但新产品中也鲜有再继续采用。

诚然,“ 996 卷死吖的”这招也是寅吃卯粮,只不过这卯粮是从用户身上刨的。也就是说,这招最大的弊端,就是会带来难以压制的发热。目前,不少反馈和评测已经证实 8s Gen 3 在玩游戏时机身温度较高,根本原因就来自于此。

当然,实际搭载 8s Gen 3 的手机,多半售价都十分良心,所以也不能算它欺骗消费者吧。并且,在如此低的售价之下,像红米 Turbo 3 依然诚意满满,良心地能给它配备超大的 VC 散热和超平整后盖设计。如此,用户在玩游戏时,搭配半导体散热扇的话,那它的发热也是能被压得死死的。

所以,在多方奔赴的情况下, 8s Gen 3 生态链反而成了多方共赢的典范!这是我没想到的,也是它的伟大之处的体现!

后话:

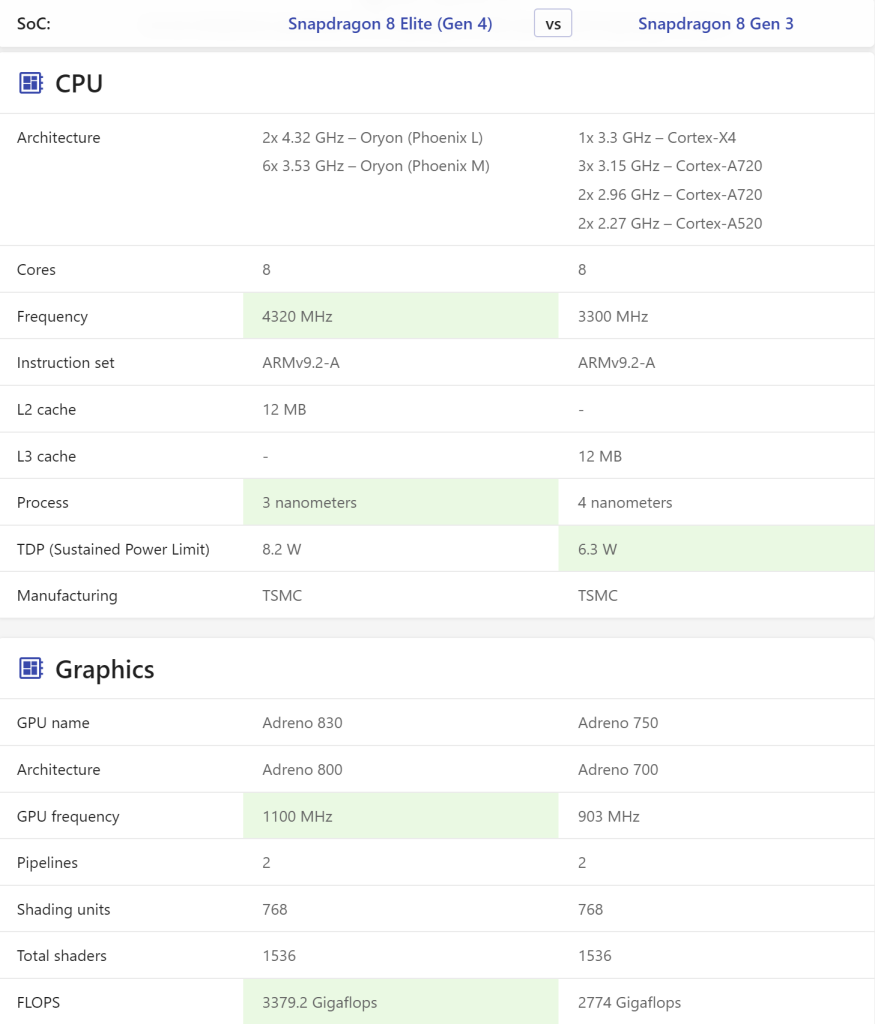

如今我们在 8 Elite 上可以看到,在得益于工艺的提升后,它同样地并没有增加太多的晶体管,而只是在较为单纯地提升频率。这是我没想到的。

诚然,这不足以说明高通在偷工减料,毕竟 3nm 相对于 4nm ,这代新工艺可能在晶体管体积上的确没有太多缩减,所以 8 Elite 可能的确是无法塞下更多的晶体管了。但既然能效比有了提升,那提提频率对新产品来说,就属于在所不辞的了吧。

所以高通也是这么做的。见下:

于是,在如此大幅的频率的提升之后, 8 Elite 的 TDP 也去到了理所当然的 8.2W 了。所以我反倒好奇,是什么,使得 8 Elite 直到现在都还未被戏称“火龙”?

(是 OEM 厂商约定俗成的性能调度的压低,还是金钱的力量?)

开个玩笑。

话说回来,这一切,兜兜转转周而复始,我觉得就是高通的三板斧之三吧:“新三年旧三年缝缝补补又三年”。

有时候想想,这个行业就是这么无奈的,我出生的时候就那几招,现在还是那几招,难怪半导体被称为夕阳产业也不是一天两天了。

不过,要说它有什么草蛇灰线的谋虑,也是有的。 20 年前,桌面计算陷入了停滞,于是人们想到了另辟路径,大力发展和“倾销”移动设备。毕竟那时候,这领域一片空白,芯片计算要求没那么高但需求量多,很容易就能走量,养活一大家子不是梦。

而你以为这就完了吗?其实不是的,大力发展移动计算还有个重要的千秋大计,就是能让消费者支持半导体行业砸钱去更新制程工艺!毕竟单靠桌面计算这点需求, 40nm 那会大家都觉得够够的了,数据中心也不认为能耗是个重要议题。可是这个行业的摩尔定律得维持啊,行业大拿们也是希望人类可以站得更高去得更远不是?而移动计算,恰好就击中了大家对节能和续航的需求,所以全人类这时候突然像发疯一样,对制程着了魔,纷纷希望工艺能再上一层楼。

而你以为这就完了吗?还没有!大力更新制程工艺难道只为了服务移动计算?非也!毕竟手机芯片没啥难度,故毛利率也不高,赚钱赚得也不是很得劲儿。在募集到大家的钱对制程工艺进行革新之后,半导体真正 all in 的,反而是 GPU ,是如今的人工智能!

说到这里,我们甚至可以大胆一点去猜测:这二十年,真正在背后盘这么一盘提升制程的大棋的,可能恰好就是 GPU 厂商本身吧?

大家想想就明白了: CPU 本身更多是串行计算,考量的更多是流水管线设计和指令预测能力,这些因素对制程的需求都不太高,而且 CPU 在大规模计算中也并不是算力的真正瓶颈。反倒是 GPU ,它们大规模起来真的会被叫农场( farming )的,而且 GPU 是并行计算,拼的就是规模效应,在设计上没什么故事可讲,要赢就只有拼命卷晶体管密度然后降能效,并且卖得比别家多。

简单来说, CPU 玩的是文戏,需要的是舞文弄墨,不停地加花头讲故事,而且很多时候消费者叫好就行不用叫座。而 GPU 玩的是武戏,不兴那些文绉绉的把戏,上来就是粗暴的“干就完了”,体现在成绩上就是只看走不走量,也就是需要消费者叫座。所以,对于 GPU 的发展,提高制程永远是摆在面上的生存大计!

所以,当 CPU 的故事差不多走到尽头的时候,当半导体开始卖不动的时候,当高级的快感出现了“快感缺失”的时候,这个行业还想活的话,就只能转为提供一些较为低级的“奶头乐”,也就是转为迭代 GPU 来刺激消费了。

而 GPU 的迭代反噬也是很重的,代际之间对规模的升级有极为严苛的要求,否则“快感缺失”会衰退得更严重。所以,一切的根本,唯有先提升制程!

所以,这 20 年,伟大的英特尔沦为了“牙膏厂”, AMD 收购 ATi 兼生产显卡以求活命,而且 AMD 最后反超英特尔的时候,不过也只是在 CPU 上复制了 GPU 的招数:狂加 CPU 核心数!

所以, 20 年过去,最大的半导体受益者,不是英特尔 AMD 台积电,而是股票涨疯了的英伟达,并且仅仅只有英伟达!行文于此,这盘大棋究竟是谁在下,究竟是怎么下的,制程的革新到底服务于谁,消费者究竟是赚到了还是成了瓮中鳖池中鱼,也就一目了然了。

不过也不必叹气,东西都是双刃剑,否极也总会泰来。虽说 GPU 对硬件设计要求会更低,但它的上层服务却更容易形成行业壁垒。它形成行业壁垒的地方,是在于它计算规模上去以后,带来的范式的革新和服务复用的依赖!于是, 20 年过去, GPU 和人工智能行业终于在此刻,在历史上首次为软件服务构建了护城河!

所以,半导体如今竟成了兵家必争之地,说稀奇耶稀奇,毕竟它本是一个夕阳产业,理应慢慢枯萎;说不稀奇也不稀奇,因为它终于完成了软硬件结合的历史使命,质变已经产生,从此人们争夺的,其实已不是传统的半导体本身。

说到这,仍有一点意犹未尽的感觉。我忽然惊觉,我们呼吁各行各业拥抱数字化那么多年,搞“软件定义 xxx ”那么多年,没想到最终成功的,反而是近水楼台先得月的半导体本身啊。退一步来说, GPU 也不是厂商想发展就能发展成功的,首先得有需求不是,而这需求其实就是软件服务趋势所创造并引导出来的啊。所以,这或许就是软件服务改变行业态势的第一案吧,你觉得呢?